NPO法人nature works企画・制作・発行の、非売品の本です。

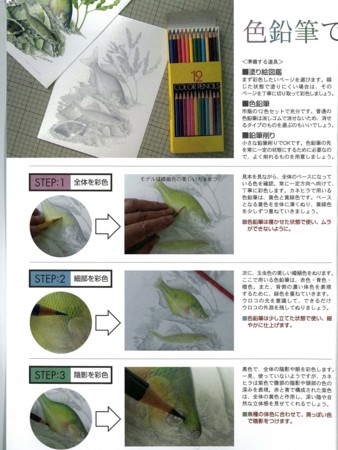

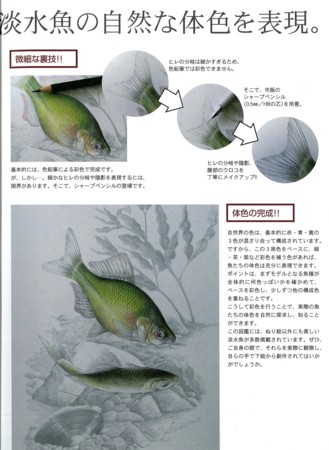

12色の色鉛筆で、こんなにリアルに描けるんですね。

作画されている小村一也氏は、解剖学実習手引書の図も手がけています。

NPO法人nature worksのI様いわく、

「どの大学の、どの分野のセンセも、同じことを嘆いています。

最近の学生はマニュアルがないと動かない

自分の目で観察せずに、すぐに写メを撮る」

自然保護活動と称する自然破壊がまかり通るのも、若い世代のこういう風潮のためかもしれません。

こうすれば自然が再生するとの指示を期待していたり、水深50cmくらいあるアサザの花畑にトキが立つというあり得ない図に疑問を感じなかったり。

写真はそのままが画像となりますが、人が絵で対象を表現するには、その特徴が何なのかを観察して抽出する行程が入ります。高校の生物部でも、観察、そしてスケッチが基本だとたたき込まれました。この塗り絵図鑑は、自然保護の基本である自然観察が楽しく身につく優れものだと思います。

PS:

(1) NPO法人nature worksには、この他にも「人を自然に近づける川いい会」の企画として絵本「石になった魚」、冊子「猪名川おさかなハンドブック」「近畿の水ガメ(琵琶湖のことじゃないよ!!)」「その世の魚100選<近畿のおさかな図録>」、パンフレット「生きものシグナル」など、どれもお勧めの出版物が多数あります。

(2) 淡水魚塗り絵図鑑、I様から少し寄贈いただきました(残り7部)。自然観察や教育に利用されたい方にお送りします。魚フリークが多い陸水研OBも、このブログを見て欲しい!と思ったらメールください。